あんたは、頭の中でリンゴや夕日の景色を思い浮かべてくださいと言われたら、どんなイメージが浮かびますか?

私は…実は、何も浮かばないのです。

それを「アファンタジア」と呼ぶことを知ったのは、ほんの2年前のこと。

そこから研究や本の出版に関わらせていただいたり、自分の気持ちと向き合ったりする中で、いろいろな発見がありました。今日はその体験をシェアしますね。

アファンタジアと知って衝撃を受けた時に書いた2年前の記事は

↓↓↓こちら

アファンタジアの書籍が出版されました

私は2年前まで、自分が「アファンタジア」だとは気づかずに生きてきました。

頭の中で映像を思い浮かべられないという特性を持っていることを知ったのは、偶然のきっかけでした。

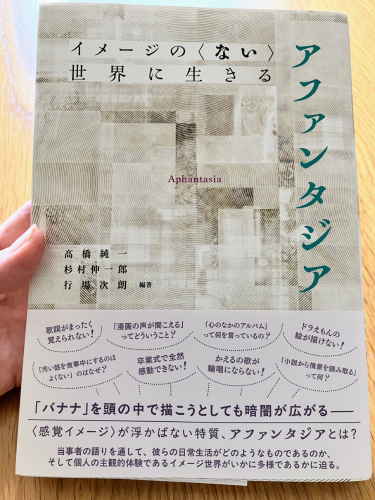

その後、アファンタジアについて研究されている福島大学の髙橋純一先生にご縁をいただき、座談会に参加するなど、研究や書籍出版に少しだけ関わらせていただきました。

そして今年の9月11日には、座談会を通して研究された書籍が出版されました。

子どもに英語を教える仕事もしている私は、発達障害や学習障害など、認知の多様性に触れる機会があります。

そして改めて「特性は障害ではなく個性、多様性のひとつ」だと実感しています。

そして、このアファンタジアという特性の中でも、皆同じではなくかなり幅があります。だからこそ、個性なんですね。

小説を読むときの私の困りごと

自分がアファンタジアだと気付くまで、不自由さを意識したことはありませんでした。でも知ってから振り返ってみると、「あれもそうだったのか」と思い当たることがいくつもあります。

例えば、小説を読むとき。

物語の前半って、情景描写や人物紹介が続きますよね。

でも私はその場面を頭に思いう浮かべられないので、登場人物の名前と特徴がなかなか一致しません。

え、この人誰だったっけ?

前半を何度も読み返さないと内容が頭に入らないんです。これもアファンタジアの特性のひとつなのかもしれません。

思い返せば、子どもの頃から本を読むのがあまり好きではありませんでした。特に小説を手に取ることが気が進まなかったのは、きつとこの理由があったのだと思います。

友達との会話で気づいたこと

この特性については、友達数人にも聞いてみました。

例えば「眠れないときに羊を数える」という話。

私の頭には、もちろん羊は一匹も登場しません。「羊が1匹、羊が2匹…」と数字を唱えるだけです。

でも、ある友達は違いました。

夜空に星が輝いていて、羊が柵をぴょんぴょん飛び越えていくよ

夜だと暗くてつまらないから、お昼に切り替えてみたりもするよ

…とサラッと言うのです。

そんなことができるの?!

私にとっては驚きとしか言いようがなくて、目を丸くしました。もし自分にもできたら楽しいだろうなぁ、と少しうらやましく思った瞬間でもありました。

昔の私と今の私「アファンタジアがなにさ!」

振り返れば、「もしかしてこれがアファンタジアだったから?」と思うことはあります。ただ、不便を強く感じたこともなく、生きづらいとまでは思いませんでした。

けれど、一瞬だけよぎったんです。

私ってまた人より劣っているのかな。しかもマイノリティ…?

もし昔の私がこの事実を知っていたら、人と比べては劣等感を感じ、自己肯定感がさらに下がっていたかもしれません。人にどう思われるかばかりを気にして、不安の種を増やしていたでしょう。

でも今の私は違います。「人と同じじゃ面白くない!」と思える自分になっています。

イメージできる人が羨ましくない、と言えば嘘になります。でも、人と違う特性があることに、ちょっぴり快感を覚える自分もいます(笑)

だからこそ、むしろ「これネタになるやん!」と前向きにとらえ、こうしてブログやメルマガに書こうと思ったのです。

夫との会話で心が揺れた瞬間

そんな中で、夫にも質問してみました。

あなたは頭の中にイメージできる?

リンゴを思い浮かべられる? 羊は? 夕日の景色は?

私ができないことを次々に聞いてみました。返ってきた答えは「できるよ」の一言。

あぁ、やっぱり私は違うんだな

ちょっと心が揺れました。

さらに追い打ちをかけるように、私が「私はできない」と言うたびに、夫は「かわいそう」と返してきました。もちろん悪気があったわけではなく、慰めるつもりで言ったくれたのだと思います。

でも、その「かわいそう」という言葉を聞くたびに、予期せぬ悲しい感情が沸いてきました。そしてなぜか、最後には涙が出てしまいました。

「私はそんなに劣っているのかな」と思えてきてしまったんです。一瞬。

マイノリティは劣っているわけじゃない

「かわいそう」という言葉には、無意識に「自分のほうが優位」というニュアンスが含まれている気がします。

その言葉を浴びせられ続けると、受け取る側は「自分はダメなんだ」と思ってしまうこともありますよね。

でも本当は、マイノリティ、つまり少数派であることは、劣っていることでも弱い立場でもないはず。ただ「大多数と違う」というだけのこと。

今回の経験を通して、マイノリティの人が感じている気持ちに、ほんの少しですが触れられた気がしました。

大多数は普通なの? 普通って何? 誰が決めたの?

問いかけたくもなりました。

そして、改めて「相手にかける言葉の影響の大きさ」を実感しました。哀れみではなく、違いをそのまま受け止める言葉をかけられる自分でありたいなと思います。

多様性を知ることの大切さ

私は長年アファンタジアだとは気づかずに生きてきました。

幸い、大きな困難は感じませんでしたが、同じ特性を持つ人の中には、生活や仕事で不自由を感じてこられた方もいらっしゃいます。

だからこそ、「こういう特性を持つ人がいる」ということを知ることは大切だと思います。私たちが知らない特性は、まだまだたくさんあるかもしれません。

『自分の当たり前は、誰かの当たり前ではない』

これは、私自身が今回強く感じたことでした。

もし大切な人が「私にはイメージが浮かばない」と打ち明けてきたら、あなたはどんな言葉をかけますか?自分にとって「当たり前」だと思っていること、実は誰かにとってはそうじゃないかもしれません。

そんな視点を持つことが、互いを理解し合う一歩になると思います。違いをそのまま受け止められる社会になればと願います。

10年後もっと輝いていたい女性へお届けするメルマガ

廣澤秀美のメルマガ登録はこちら

→『10年後、もっと輝く私へ!』

マインドを整える工夫、栄養のこと、お料理アイデア、ご自分や子どもの心と体の健康を守るためにできること、お話会や講座の案内などを不定期に配信。